2話:ディアナ号沈没と新船建造、横浜港開港

また波が下田富士の中腹まで駆け上がり、大きな船が遠くまで押し流されたとも言われている。この津波により下田の町は壊滅状態の大惨事。湾内が空になるほど潮のひいた後、停泊していたディアナ号も津波に巻き込まれ、渦巻く波に42回転したとも伝えられている。

マストは折れ、船体は酷く損傷し、浸水も激しく、甲板の大砲が転倒して下敷きになり、死亡した船員も出る惨状。このような災害の中、ロシア側は、その日の夕方、津波見舞いに副官ポシェートと医師を同行させ、傷病者の手当ての協力を申し出た。

この厚意に応接係・村垣範正「むらがき・のりまさ」はいたく感服したと伝えられている。津波後3日目の安政元年「1854年」11月7日からプチャーチンは、副官ポシェートに長楽寺で事務折衝を始めさせます。13、14両日玉泉寺で全権交渉を行た。

それから条約草案の事務折衝を継続した。14日から下田の寺で全権との交渉が続き、安政2年「1855年」12月21日、日露和親条約9ヶ条と同付録4ヶ条がロシア使節プチャーチンと日本側全権・筒井政憲「つつい・まさのり」、川路聖謨「かわじ・としあきら」、下田奉行・伊沢政義「いざわ・まさよし」とのあいだで締結される。

この条約の第2条では、両国の国境が「今より後、日本国と露西亜国との境、エトロフ島とウルップ島との間にあるべし。「中略」カラフト島に至りては、日本国と露西亜国の間において、界を分たず、是迄、仕来りの通りたるべし」と、初めて定められた。

昭和56年「1981年」、日本政府は閣議了解をもって、国境条項を含むこの条約が、平和的に調印されたこの日を「2月7日 北方領土の日」とすることを定めました。「安政元年12月21日。この日は西暦で1855年2月7日にあたる」

安政元年「1854」11月4日、マグニチュード8.4にも及ぶ地震に伴う大津波により、大破して遠洋航海が不能になったディアナ号は、修理港と決まった伊豆西海岸の戸田へと向かいますが、激しい波風に押し流されて駿河湾の奥深く、富士郡宮島村沖に錨をおろす。

ここで装備や積荷のほとんどをおろしたディアナ号は、地元漁民の決死の協力で再び航行を試みますが、艦は浸水激しく失敗して駿河湾で沈没を余儀なくされた。乗員およそ5百人は全員救出されて無事戸田に収容された。

乗艦を失ったプチャーチンは、直ちに帰国用の代船の建造を幕府に願い出て、幕府もこれを許可、修理する予定だった戸田で代船の建造が決定。天城山の木材を使用し近郷の船大工を集めて日露共同で日本最初の洋式造船が始まった。完成した船は「ヘダ号」と名づけられ建造に参加した船大工は洋式造船の技術を習得する絶好の機会に恵まれた。

プチャーチンはディアナ号の遭難にもめげず下田にとって帰り日露会談を続行させた。帰国する艦船を失ったプチャーチン一行は三陣に別れて帰国した。第一陣は、安故2年「1855年」2月、米国の商船フート号を雇い159人を乗船させ帰国の途についた。

第二陣は戸田で建造された新造船「ヘダ号」で、1855年3月、プチャーチン以下48名が、乗船して、故国に向かって出帆した。残りの第3陣270人余は、米国船のグレタ号を傭船して1855年6月、戸田港を出帆した。

しかし、グレタ号はオホーツク海でイギリスの軍艦に発見され、全員捕虜として捕らえられます「クリミア戦争の最中で、ロシアとイギリスが対立していたため」。その後、香港、英国本土へ移され、ロシアに送還されたのは、クリミア戦争が終結し、講和した後でした。*なお、この情報は下田市のホームページを参照させていただきました。

その4年後、1859年7月1日「安政6年6月2日」に橫浜港が開港した。最初の生糸取引が行われたのは、地元出身の芝屋清三郎の店だったと言われている。1859年「安政6年6月28日」に英人イソリキが甲州産島田造生糸六俵を高値で買ったという。

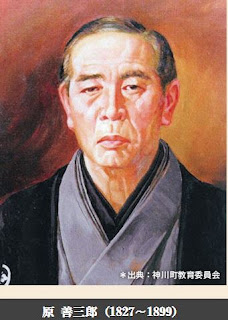

これで、どうやら外国人は生糸に興味があるらしいことが分かり、以後、怒涛のように横浜に生糸が集まることになる。こうして、中居屋重兵衛、亀屋・原善三郎、野沢屋・茂木惣兵衛、甲州出身の若尾幾造など生糸で財を成す商人が台頭してくる。

コメント